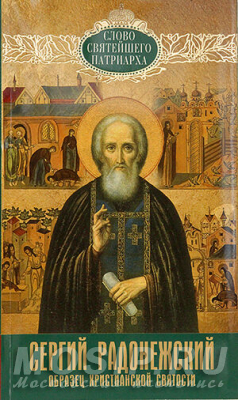

ВЫШЛА КНИГА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ОБРАЗЕЦ ХРИСТИАНСКОЙ СВЯТОСТИ»

ВЫШЛА КНИГА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ОБРАЗЕЦ ХРИСТИАНСКОЙ СВЯТОСТИ»

ИСТИННЫЙ ЛИК ИИСУСА? 2 СЕРИЯ (ВИДЕО)

Какое оно, истинное лицо Иисуса? Команда графических экспертов использует передовые 3D-технологии, чтобы исследовать знаменитую святыню -- Туринскую плащаницу. Многие верят, что Иисус Христос был погребен в этой древней льняной ткани, которая несет...

Подробнее